2018年7~9月のいわき環境研究室の活動紹介

2018年7月~8月のいわき環境研究室の活動リスト いわき自然エネルギー研究会関係 2018年7月18日 平成30年度自然エネルギー先進地視察について(通知) 8C1

2018年8月4日 ふくしま環境教育フォーラム2018に参加 (コミュタン福島) 8C2

2018年9月2日 パルシステム福島商品展示会に自然エネルギー関連教材を出展 8C3

NPO法人いわき環境研究室関係 2018年7月7日 好間第4小支援(3回目)源流から河口までバスで探索 8D1 2018年7月22日 小学生を対象とした夏休み自由研究支援講座を開催 8D2 2018年7月29日 小川町関場地区農地水環境保全会の「身近な水路の水環境を調べる」を開催 8D3 2018年8月5日 赤沼環境保全会主催の農村水環境学習支援 8D5

2018年9月~10月のいわき環境研究室の活動リスト いわき自然エネルギー研究会関係 2018年10月26日 自然エネルギーに関する「学習講演会」開催のお知らせ 8E1

2018年9月12日 自然エネルギー先進地視察旅行を実施 8E2

2018年9月21日 地球温暖化を学ぶセミナーin 福島に参加 8E3

2018年9月22日 いわき自然エネルギー研究会を開催 8E4

NPO法人いわき環境研究室関係 2018年9月4日 いわき海星高校環境教育支援(1回目 水環境調査)を実施 8F1 2018年9月11日 いわき海星高校環境教育支援(2回目 河口部環境調査)を実施 8F2

2018年11月~12月のいわき環境研究室の活動リスト いわき自然エネルギー研究会関係

NPO法人いわき環境研究室関係 2017年 2017年

平成30年度自然エネルギー先進地視察について (8C1)

県内自然エネルギー施設の視察は雄国太陽光発電所、グリーン発電会津河東発電所及び会津若松ウィンドファームを企画しました。

県内自然エネルギー施設の視察は雄国太陽光発電所、グリーン発電会津河東発電所及び会津若松ウィンドファームを企画しました。

なおバスの定員上20名限定としますので、早めに応募ください。

日時:平成30年9月12日(水)8時30分~17:時30分

(日程が変更になりました)

集合場所・時刻:福島高専駐車場・8時30分

視察場所:雄国太陽光発電所、グリーン発電会津河東発電所、会津若松ウィンドファーム

参加費:1,000円、昼食は自前で道の駅・あいづ湯川・会津坂下を利用ください

交通手段:貸し切りバス(定員20名)

連絡先:参加を希望される方は9月16日(火)までに、平川(携帯電話090-9152-6701)宛、ご連絡をお願いします。

尚、本企画は、福島県「再エネ先駆けの地」理解促進事業補助金を活用しています。

[トップへ戻る]

好間第4小学校支援(3回目)・源流から河口まで (8D1)

7月6日、学校からバスで好間川上流の雨降山に到着、天気が良くないためカッパを着用し、沢沿いに水源地を目指しました。源流では流れに手を入れ、14℃の冷たさを実感し、サワガニも採取しました。

バスで移動し、好間川と夏井川が合流する地点を直にみることができました。 いよいよ夏井川河口に到着、太平洋を眺め、波の音を聞きながら、お弁当を食べました。

最後は、河口でカニを捕まえました。

[トップへ戻る]

小学生を対象とした夏休み自由研究支援講を開催 (8D2)

例年、小学生を対象とした夏休み自由研究支援講座を行っています。今年は7月22日、パルシステム福島との共催で「みんなの交流館」 を会場に実施しました。

例年、小学生を対象とした夏休み自由研究支援講座を行っています。今年は7月22日、パルシステム福島との共催で「みんなの交流館」 を会場に実施しました。

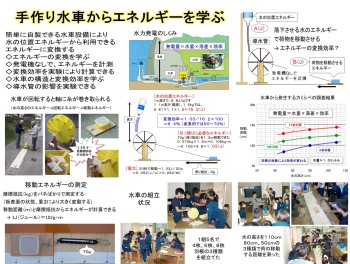

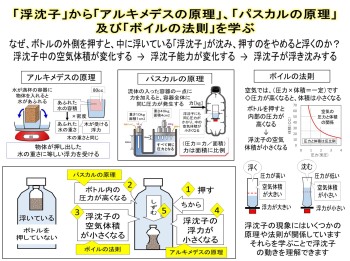

参加者は15組程度を想定していましたが、申し込みが多く、小学生34名(保護者含め61名)となりました。2時間と限られた時間内に多くの実験や体験を行ったため、対応には少し苦労しましたが、どのコーナーも歓声が起きるなど、活気溢れる講座となりました。 今回の実験は、「水+空気の力」に関連する表面張力、サイフォン、浮沈子(ふちんし)の3つのコーナーで実施しました。

講座の最後には、橋本理事等より、夏休み自由研究について、テーマの選定、実験や観察の仕方、データのまとめ方など参考となる講義を行いました。

1)サイフォンコーナー 毎日の生活の中で何気なく使っているサイフォンの原理とその応用を体験してもらいました。水槽の水をホースだけで傾けずに空の水槽に効率よく移す実験、「コップの底に穴があるのに水が漏れない不思議なコップづくり」、「マリオットの瓶」や「ヘロンの噴水」を体験しました。

2)表面張力コーナー 水滴が丸くなったり、1円玉が水に浮かんだりと、身近に見たり感じたりしている「表面張力」の原理と、表面張力によっていろいろな面白い現象が起きることを実験・体験を通して学んでもらいました。「勝手に登る楊枝」や「シャボン膜の不思議な造形」、「ひとりでにスイスイ走る船」のほかに、「針金アメンボ」作りにも挑戦しました。

3)浮沈子コーナー 浮沈子とは、アルキメデスの原理、パスカルの原理及びボイルの法則を利用した玩具で、容器を押したり離したりすると、中にある浮沈子が沈んだり、浮いたりします。最初に、浮沈子を製作、飾り付けを行いました。その後、なぜ浮沈子が、浮いたり沈んだりするかを、真空ポンプを使った実験や大きなペットボトルを使って解説しました。最後に浮沈子を使った例として、ガリレオの温度計を紹介しました。

小川町関場地区農地水環境保全会「身近な水路の水環境を調べる」を開催(8D3)

7月29日(日)午前中、小川町関場地区の農地・水環境保全会からの依頼で、支援講座を「開催しました。参加児童は22名。今年度の講座は、当初、農業用水路及び小川斜め堰での水生生物調査等の屋外での調査を予定していましたが、生憎の雨天のため、屋外での調査を断念し、予め採取していた水生生物をマイクロスコープで観察しました。また、4箇所の河川及び水路(斜め堰、小玉川、の業排水路、新川)の水質分析(COD、におい、透視度、導電率)にも取り組んでもらいました。その後、水質分析結果をレーダーチャートに表し、水質の違いの原因を考えたり、身近な水環境についてスライドで説明しました。なお、4箇所の水質には大きく差異があり、小玉川はきれい出会ったが、新川はかなり汚いことが分かりました。

川や水路で見られる水生生物や魚類等についての説明の後、今年が初めての「アメンボが何故浮くのか?」の実験に取り組み、理解を深めあいました。

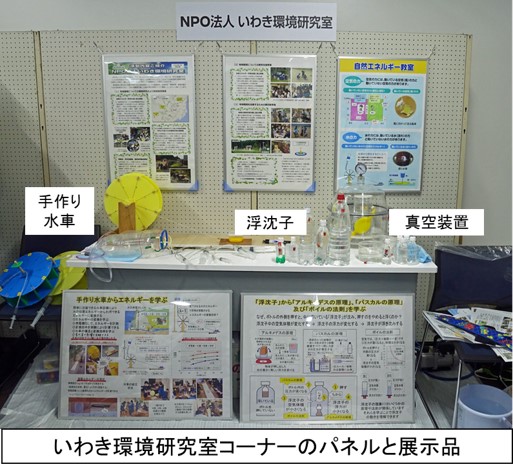

8月4日(土)10:00~15:30、三春にある福島県環境創造センター 交流棟 「コミュタン福島」にて、「ふくしま環境教育フォーラム2018」が開催されました。昨年に続き2回目の参加です。

8月4日(土)10:00~15:30、三春にある福島県環境創造センター 交流棟 「コミュタン福島」にて、「ふくしま環境教育フォーラム2018」が開催されました。昨年に続き2回目の参加です。

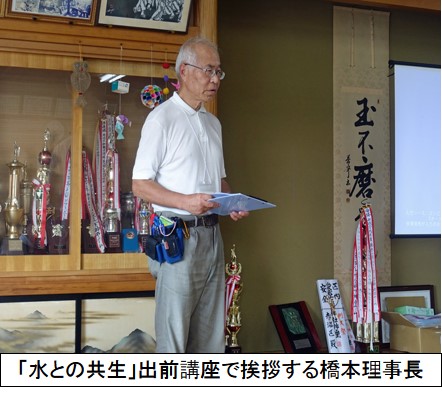

8月5日(日)、福島県の「水との共生」出前講座として、赤沼環境保全会主催で赤沼構造改善支援センターを会場に開催されました。児童13名(他に保護者・役員各9名)が参加しました。いわき環境研究室からは橋本理事長他5名が参加しました。

8月5日(日)、福島県の「水との共生」出前講座として、赤沼環境保全会主催で赤沼構造改善支援センターを会場に開催されました。児童13名(他に保護者・役員各9名)が参加しました。いわき環境研究室からは橋本理事長他5名が参加しました。

9月2日(土)、郡山のビッグパレットで開催された生活協同組合パルシステム福島の商品展示会に、いわき環境研究室として出展しました。 昨年のいわき開催に引き続いての出展で、「浮沈子」「遡り水車」「針金アメンボ」「風に向かって走る車」などの実演や工作を準備し、会員5名と応援の大学生1名の計6名で対応しました。

9月2日(土)、郡山のビッグパレットで開催された生活協同組合パルシステム福島の商品展示会に、いわき環境研究室として出展しました。 昨年のいわき開催に引き続いての出展で、「浮沈子」「遡り水車」「針金アメンボ」「風に向かって走る車」などの実演や工作を準備し、会員5名と応援の大学生1名の計6名で対応しました。

9月4日、いわき海星高校で環境教育支援として、学校の横を流れる神白川水系の水質調査を行いました。当日は、橋本理事長以下5名の本会員が支援にあたり、生徒は12名、さらに担当先生方が数名参加しました。

9月4日、いわき海星高校で環境教育支援として、学校の横を流れる神白川水系の水質調査を行いました。当日は、橋本理事長以下5名の本会員が支援にあたり、生徒は12名、さらに担当先生方が数名参加しました。

9月11日、いわき海星高校での環境教育支援の第2回目として、神白川河口から約400mに渡り海水の遡上実態調査を行いました。

9月11日、いわき海星高校での環境教育支援の第2回目として、神白川河口から約400mに渡り海水の遡上実態調査を行いました。

涼しい日でした。参加者は19名でした。8時半前に福島高専から出発しました。磐越自動車道に入ってから、橋本理事長挨拶の後、自己紹介を始めました。内容豊富だったため、終わった時には会津若松まで来ていました。

まず喜多方市の郊外にある雄国太陽光発電所を見学しました。稼働開始が平成26年10月でした。太陽光パネルは3,740枚あって、1MWの発電設備容量で約3,000世帯分の電力を供給していました。昼食は道の駅あいず塩川・会津坂下で摂りました。

午後からグリーン発電会津河東発電所を見学しました。商業運転開始は平成24年7月、。木質バイオマス発電による電気を各家庭に供給しています。発電規模は5,000㎞(約10,000世帯分)でした。間伐や伐採などによって発生する木材を利用して、森林の保全・管理に貢献しています。また新しい産業として、雇用機会を増やしています。

3番目に会津若松ウィンドファームを見学しました。ここは平成27年2月に運転を開始、。背あぶり山尾根部に立地する風力発電所で、2,000キロワットの風力発電機が8基設置されていました。電力供給世帯数は推定で8,823世帯でした。

帰りは、河東インターから磐越自動車道に入り、5時45分に福島高専へ戻りました。 今回の旅行では、太陽光発電、木質バイオマス発電、風力発電の3種類について学習機会を得て、今後の自然エネルギー研究活動に参考になりました。

涼しい日でした。参加者は19名でした。8時半前に福島高専から出発しました。磐越自動車道に入ってから、橋本理事長挨拶の後、自己紹介を始めました。内容豊富だったため、終わった時には会津若松まで来ていました。

まず喜多方市の郊外にある雄国太陽光発電所を見学しました。稼働開始が平成26年10月でした。太陽光パネルは3,740枚あって、1MWの発電設備容量で約3,000世帯分の電力を供給していました。昼食は道の駅あいず塩川・会津坂下で摂りました。

午後からグリーン発電会津河東発電所を見学しました。商業運転開始は平成24年7月、。木質バイオマス発電による電気を各家庭に供給しています。発電規模は5,000㎞(約10,000世帯分)でした。間伐や伐採などによって発生する木材を利用して、森林の保全・管理に貢献しています。また新しい産業として、雇用機会を増やしています。

3番目に会津若松ウィンドファームを見学しました。ここは平成27年2月に運転を開始、。背あぶり山尾根部に立地する風力発電所で、2,000キロワットの風力発電機が8基設置されていました。電力供給世帯数は推定で8,823世帯でした。

帰りは、河東インターから磐越自動車道に入り、5時45分に福島高専へ戻りました。 今回の旅行では、太陽光発電、木質バイオマス発電、風力発電の3種類について学習機会を得て、今後の自然エネルギー研究活動に参考になりました。

席でした。本会から橋本、和田隆、平川の3人が出席しました。 主催者である東北地方環境事務所の課長挨拶の後で、「地球温暖化と私たちの将来」について、国立環境研究所の江守室長から講演がありました。まず世界気温の変化について人為的要因による可能性が極めて強いことを話しました。次に異常気象の増加や温暖化による海面上昇など8つのリスクについて解説しました。最後に適応策を提言した。産業革命以前より現在では1℃上がっているが、2℃低く保つとともに、1.5℃に抑えるよう助言しました。このためには社会の大転換を起こす必要があることを強調しました。 次に福島大名誉教授から「福島県の温暖化の現状と農作物などへの影響」について講演がありました。福島県の気温変化は、地域により差が大きく、福島市では100年間で1.40℃で、いわきでは1.04℃上昇しました。月別地域別の上昇率についても示しました。熱中症患者の出現率は、平均気温25℃以上で急激に上昇しています。農作物ではモモ、リンゴ、コメの生産について、適応策を取らないと病気など大きな被害をもたらすことを指摘しました。安心・安全で持続的な社会を福島から始めようと提言しました。 会議の最後に参加者から質問を受けるとともに、社会の大転換のため私たちが今できることについてディスカッションをしました。 膨大なデータを用いた解析結果のため説得力がある講演で、温暖化を知るうえで大いに勉強になりました。

席でした。本会から橋本、和田隆、平川の3人が出席しました。 主催者である東北地方環境事務所の課長挨拶の後で、「地球温暖化と私たちの将来」について、国立環境研究所の江守室長から講演がありました。まず世界気温の変化について人為的要因による可能性が極めて強いことを話しました。次に異常気象の増加や温暖化による海面上昇など8つのリスクについて解説しました。最後に適応策を提言した。産業革命以前より現在では1℃上がっているが、2℃低く保つとともに、1.5℃に抑えるよう助言しました。このためには社会の大転換を起こす必要があることを強調しました。 次に福島大名誉教授から「福島県の温暖化の現状と農作物などへの影響」について講演がありました。福島県の気温変化は、地域により差が大きく、福島市では100年間で1.40℃で、いわきでは1.04℃上昇しました。月別地域別の上昇率についても示しました。熱中症患者の出現率は、平均気温25℃以上で急激に上昇しています。農作物ではモモ、リンゴ、コメの生産について、適応策を取らないと病気など大きな被害をもたらすことを指摘しました。安心・安全で持続的な社会を福島から始めようと提言しました。 会議の最後に参加者から質問を受けるとともに、社会の大転換のため私たちが今できることについてディスカッションをしました。 膨大なデータを用いた解析結果のため説得力がある講演で、温暖化を知るうえで大いに勉強になりました。

9月22日(土)、湯ノ岳山荘にて、会員11名出席の下、研究会を開催しました。研究会では、これまでの活動内容を改めて振り返りました。これまでの実績として、①ハード面では、自然エネルギー教育に資する拠点施設の建設及びそれぞれの施設の維持管理組織の立ち上げ、②ソフト面では、学習用施設の紹介パンフレットを作成し施設利用者に配布、③自然学習用教材の開発、④学校での学習支援や市民団体主催の自然エネルギー関連のイベント等で支援活動、⑤県内外の自然エネルギー施設の見学等を実践してきました。

当研究会としては、当初の目標が一定程度達成できたことを踏まえ、今年度で区切りをつけることになりました。今後は、これまでの成果を踏まえ、発展的に新たな組織体制を作っていくことを申し合わせました。会議終了後、湯ノ岳山荘内の自然エネルギー施設(太陽光・風力発電の他、水車による粉ひき施設、太陽熱利用の足湯施設等)を見学し、解散しました。

9月22日(土)、湯ノ岳山荘にて、会員11名出席の下、研究会を開催しました。研究会では、これまでの活動内容を改めて振り返りました。これまでの実績として、①ハード面では、自然エネルギー教育に資する拠点施設の建設及びそれぞれの施設の維持管理組織の立ち上げ、②ソフト面では、学習用施設の紹介パンフレットを作成し施設利用者に配布、③自然学習用教材の開発、④学校での学習支援や市民団体主催の自然エネルギー関連のイベント等で支援活動、⑤県内外の自然エネルギー施設の見学等を実践してきました。

当研究会としては、当初の目標が一定程度達成できたことを踏まえ、今年度で区切りをつけることになりました。今後は、これまでの成果を踏まえ、発展的に新たな組織体制を作っていくことを申し合わせました。会議終了後、湯ノ岳山荘内の自然エネルギー施設(太陽光・風力発電の他、水車による粉ひき施設、太陽熱利用の足湯施設等)を見学し、解散しました。